冬季走进自流井区荣边镇尖山村,不同于春日赏花,驻足观景平台俯瞰村庄,薄雾之中山峦隐现,偶有青瓦白墙点缀于山道旁。花海成落木,桃林之上的浪漫诗意淡去,乡村生活在“文化铸魂润村行动”影响下有了怎样的新意?带着这个疑问,来尖山村且看且寻。

尖山村因境内一座叫“尖山嘴”的山而得名。该山坐落于尖山风景区旁,其外形峥嵘挺拔,登顶眺望,一览众山,十里美景尽收眼底。过去,“尖山嘴”作为川南地区航空路线的重要标志物,是飞行员地上的“灯塔”,见证了那段航空人艰辛创业的峥嵘岁月,后将村庄命名为“尖山村”,既象征着乡亲们坚韧不拔的美好品质,也有追寻正确指引、锐意进取之意。

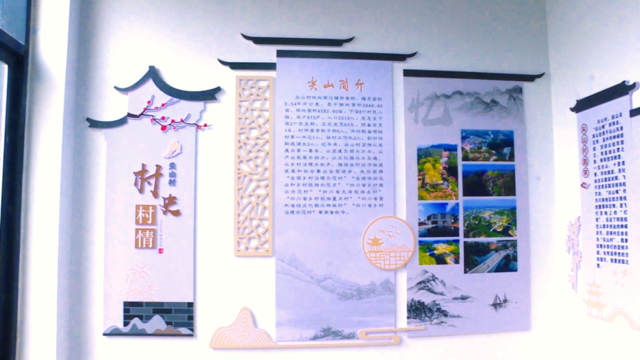

地名是历史文化的活化石,为进一步挖掘和传承地名文化,增强村民对家乡的认同感和归属感,尖山村今年借“文化铸魂润村行动”东风,开展本村历史文化资源普查,收集整理文物与资料,建立完整且系统的村史档案,深度打造村史馆,全面展示尖山村蕴含的传统农耕文化、独特乡土文化等,助推乡村文化旅游产业的发展。

山清水秀,桃花似海。田野炊烟,如诗如画……说起尖山村的独特乡土文化,人们最先想到的应该是“诗意尖山”及其蕴含的诗歌文化和桃文化,绕不开则是连续30余载的尖山桃花会。回望2018年,尖山村颇有创意地举办国际诗歌周活动,引得国内外诗人共赴盛会,创作诗歌汇编成诗集,为“诗意尖山”留下浓墨重彩的一笔。2022年,尖山村成立田园诗歌协会,如今已汇聚25名会员,成功开展各类文学活动20多场,推出30余首诗歌作品。

春风十里,共赴尖山赏杏粉桃红,赴的是绵延不止的民俗传承,赏的是看得见、留得住的乡愁乡韵。源于“三月载阳花正好,恰宜尖山赏春桃”的传统民俗,每逢阳春三月,这方热土上的人们就会组织“桃花会”,目前已在尖山风景区连续举办23届桃花观赏盛会。

物换星移,诗意绵延。为突出本土诗画特色,营造浓厚的文化氛围,尖山村精心打造的诗画共创空间今年11月建成上线,成为该村又一个以文兴村的应用场景。“诗画共创空间主要是为本土文化人才提供交流、创作平台,未来将侧重于面向青少年开展文艺教学,更好地将艺术融入乡村日常生活。”尖山村党支部书记陈桂英表示,“深挖文化底蕴、擦亮文化名片、培育文明乡风”是推进乡村文化振兴的重要课题,也是尖山村人把生活过成诗的关键。

启动“文化铸魂润村行动”工作以来,如鱼得水的尖山村以“诗意尖山”为核心,主推尖山桃花会、田园诗歌会这两个文化品牌,充分利用党群服务中心、自然研学基地、尖山知青文化体验馆三个板块,逐步深化村史馆、诗画共创空间、森林诗意书吧、非遗传习基地等四个场景的应用,同时利用“N个载体”,开展形式多样的文化活动,满足村民日益增长的文化需求,培育文明新风。

“这几年我们这里的活动越办越多,大家的日子也越来越好过了。”当地一位村民的朴实话语,折射出“绿水青山就是金山银山”的理念。当“诗意尖山”广为人知后,尖山村充分发挥品牌效应,以“现代农业+旅游+文创”为主线,依托尖山桃花节、生态葡萄采摘节等,积极带动周边精品农业、农家乐等产业融合发展。如今,尖山桃花会、四季村晚、诗歌会等文化活动的群众参与度大幅提升,尖山山货、醉尖山等文化产品也成为了小有“流量”的消费选择,越来越多的人从城市而来,在这里发现乡村、品读田野。

以文观村,尖山文化是绵延乡韵民俗的桃花会,是志同道合的田园诗歌协会,是将艺术融于生活的诗画共创空间,更是为实现乡村振兴而孜孜不倦的探索与实践。从全国乡村治理示范村、全国休闲农业和乡村旅游示范点到首批省级乡村文化振兴样板村、天府旅游名村,不断收获的荣誉见证着尖山村的探索与奋斗,也为“诗意尖山”写下最新注脚。

编辑:杨天耀

0