在川西南的邛海之滨,镶嵌着一座历经千年商旅烟火的古城——西昌。这里不仅有“月城”的清辉皎洁,更有一抹令人念念不忘的西昌“粉”味风情。凉粉、卷粉、米粉……从古籍字里行间到市井巷陌喧嚣,一碗碗百转千回的粉食,始终跃动着西昌最滚烫的生活脉搏,也延续着这座城市深厚的美食文化基因。

凉粉的历史,可追溯至汉代。据《齐民要术》记载,古人以豌豆、绿豆磨浆制成凉粉。北宋《东京梦华录》第八卷《是月巷陌杂卖》中,也首次以“细索凉粉”明确记载凉粉。可见,凉粉的确有着悠久的历史。

至于西昌凉粉,更是见证了西南民族融合与商贸往来的历史。据《西昌县志》记载,早在汉代,西南夷便以“菽”(豆类)为食,而豌豆、绿豆磨浆制粉的技艺,或随南方丝绸之路传入。安宁河谷的稻米、大凉山的苦荞、平坝的豌豆,经石磨研磨、土灶熬煮,成就了米凉粉的绵软、荞凉粉的筋道、豌豆凉粉的爽滑——三种凉粉,恰是西昌“河谷—山地—平坝”地理格局的味觉注脚。

在西昌,凉粉的种类有很多:洁白滑嫩的豌豆凉粉、软糯厚实的米凉粉、黄绿透明的荞凉粉……切片、切丝、切块,不同的种类、不同的吃法带来不同的味觉体验。食用时多配以麻辣酸香调料,浇上西昌本地酱油、香醋,佐以辣椒、大蒜、花生芝麻香油。食之麻辣鲜香,嚼之柔韧弹牙,清嫩爽口。

西昌凉粉 图据凉山日报全媒体

这其中,自成一派的还得是西昌“手摊凉粉”。老板用托盘盛着切好的大小一致的米凉粉,佐料摊开如一幅色彩画:红的辣椒、绿的香葱、黄的花生碎、白的蒜水……手摊凉粉的妙处,正在于它既遂了心意,又成全了匆忙。

如果“粉氏”家族中论谁最“卷”,那一定是卷粉。薄如蝉翼的米皮裹住多种调料,一卷凉山风物志在舌尖徐徐铺展。

一张米皮,暗藏千般功夫。西昌卷粉的灵魂始于安宁河谷的优质香米——这里年均超2000小时的日照与纯净水滋养的稻米,胶质丰润、韧性十足。匠人将米浆倾入竹制蒸盘,于沸水之上轻摇匀开,蒸汽升腾间,米浆幻化为半透明的白玉薄皮。除了传统的米白色,还有部分老店传承古法,以凉山小米替代大米磨浆,呈现独特的嫩黄色。

西昌卷粉 图据西昌市融媒体中心

西昌卷粉的味觉宇宙,在摊开米皮的瞬间轰然开启:海带丝与黄瓜丝的清爽、焯水豆芽的脆嫩、酸萝卜丁的跳脱,构成口感三重奏;大头菜颗粒咸香袭人、油酥花生碎脂香迸裂,折耳根(鱼腥草)则携着山林野气。

一卷包容古今,一味连接山海,这一口,包含了地道的“西昌味道”。

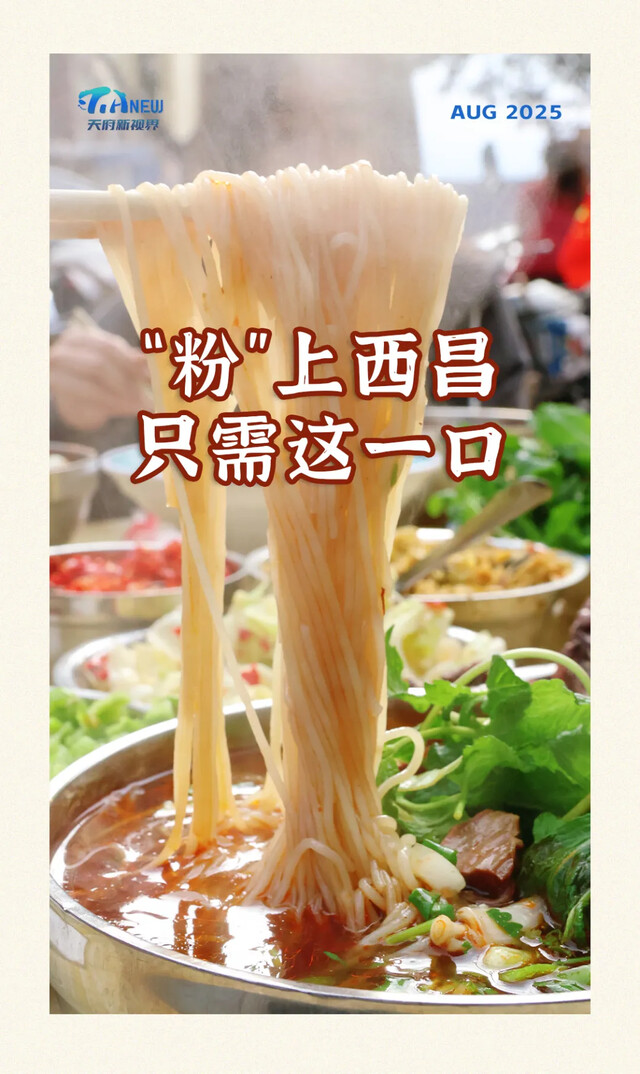

清晨七点,西昌街头巷尾已氤氲着滚烫的香气。此起彼伏的吆喝声划破宁静:“老板,大碗,双臊!”

“早粉基因”的源流,深植于这座城市的肌理。西昌地处川滇交界的南丝路,清代文献已记载当地人早餐食粉的习惯,而富饶的安宁河谷更为其提供了底气——这里日照充足、稻米生长期长,产出的大米韧性足、米香浓,是制作米粉的绝佳原料。

西昌米粉的江湖门派林立,各具风骨。鲜肉米粉以猪腿肉现炒臊子,汤底用棒子骨与猪蹄慢炖,清亮鲜香;牛羊肉粉恪守“原汤本味”,新鲜宰杀的牛羊肉配十几种中药熬煮超12小时,汤浓而不腻;肥肠粉以弹韧肥厚取胜;圆根酸菜肉丝粉则凸显凉山特产——彝家圆根酸菜与跑山猪肉碰撞出酸辣鲜爽的独特风味。

佐料台是西昌米粉的灵魂舞台。十几种调料列阵以待:熟油海椒红亮喷香,小米辣野性十足,糊辣子焦香扑鼻;还有西昌特产的酸菜、黑豆豉、酱折耳根,以及画龙点睛的鲜薄荷。

西昌米粉 图据西昌市融媒体中心

“冒碗粉”的技艺更显功夫,米粉只需在沸水中蜻蜓点水般烫热,若入汤久煮,鲜味尽失。烫好的米粉浇上高汤臊子,食客依口味自调佐料,成就“千人千味”的玄妙。

如今的西昌“粉氏”家族,都拥有自己的“粉丝群体”,手艺人的坚守与好吃嘴的热爱,让这曲地理、历史与人文的“三重奏”在舌尖上代代传承,滋味绵长。

本期话题

你喜欢吃哪里的“粉”?评论区聊一聊~

撰文/ 蒋莉 刘靖钰

编辑:杨天耀

0